Wulaia

Caleta Wulaia se encuentra al sur del canal Murray o Yagashaga, al noreste del seno Ponsonby, también llamado Agā́i̯ya por la comunidad yagán. Se trata de una caleta resguardada de los vientos del sur y suroeste por un conjunto de pequeñas islas e islotes. Dispone de abundante agua dulce gracias al río Matanza y a distintos riachuelos que discurren hacia las zonas más bajas. En marea baja emergen extensiones de tierra considerables, lo que permite la recolección de moluscos y la pesca en la bahía y en pequeñas islas que, además, gozan de aguas calmadas en distintos momentos del día. Según Furlong, a finales del siglo XIX y principios del XX, este era el principal asentamiento yagán en la zona del canal Murray, tan solo superado en la época por Ushuaia. La ocupación podía variar entre unas pocas familias y más de doscientos habitantes, lo que se reflejaba en las chozas ákar, ya que podía haber desde unas pocas hasta sesenta o setenta (Furlong, 1917).

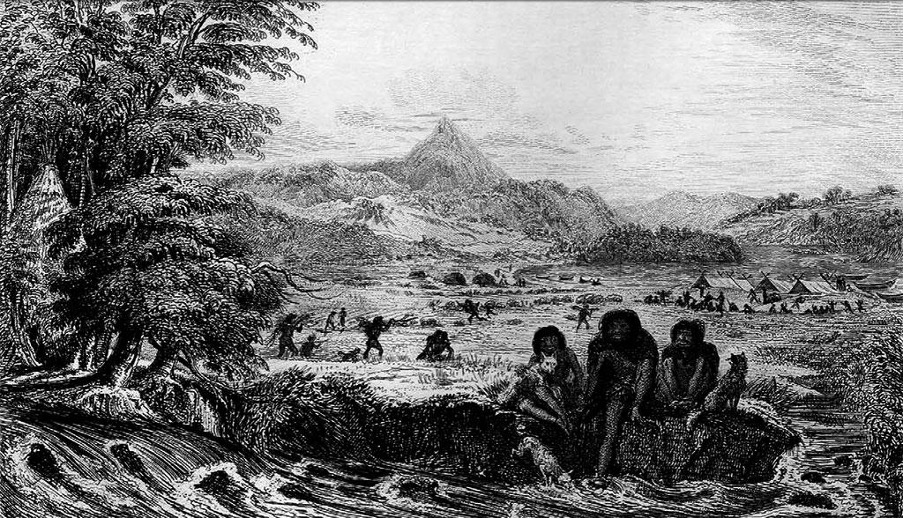

“Quizás no exista un sitio de asentamiento más ideal que Woolyia, y lo tomaré como un modelo. Situado en la cabecera de un gran seno (Ponsonby), en las rutas de canoas entre las islas Wollaston y el canal Beagle, y protegido por islas, posee los elementos topográficos y climáticos más ideales desde el punto de vista de los yaganes.”

(Furlong, 1917:179)

Se trata de un sitio históricamente relevante por dos razones. En primer lugar, hay evidencias de su uso por parte de canoeros y canoeras desde hace 7.000 años (San Román, 2018). En segundo lugar, fue un enclave de importancia durante el período de contacto histórico: en 1833 y 1834 recibió las visitas de FitzRoy y Charles Darwin, de donde deviene el secuestro a Inglaterra de seis fueguinos, entre ellos Jemmy Button, Fueguia Basket y York Minister. Uno de los episodios más relevantes fue la instalación de la misión anglicana en 1859, que acabó con la matanza del misionero Allen Gardiner y otras siete personas (Marsh y Stirling, 1874; Serrano-Fillol, 2012). Tiempo después, en 1931, se instaló la estación de radio de la Armada de Chile (Chevallay, 2016).

Después de la exploración del lugar y la revisión bibliográfica proponemos que se trató de un sitio de agregación social recurrente, al menos en momentos históricos, para la sociedad yagán. De hecho, Furlong lo llama aldea (“village”) en sus escritos (Furlong, 1917). Los eventos de agregación social han sido identificados en la etnografía y también propuestos en sitios arqueológicos como el de Lanashuaia, en el canal Beagle (Evans et al., 2016).

Estos sitios ocurren en lugares como Wulaia, donde convergen interacciones en los circuitos de navegación, con reparo y abundantes recursos para sustentar a la población (Power y Salazar, 2020). Aunque no se trata de un patrón universal, ha sido ampliamente identificado en sociedades cazadoras-recolectoras. A pesar de su alta movilidad y carácter nómada, estas sociedades se estabilizan en determinados momentos mediante una recurrencia de agregación motivada por dos razones principales: el ritual y la disponibilidad de abundante alimento (Conkey, 2007; Martin, 1974; Lee, 1972).

El ritual cumple una función cohesionadora, reuniendo a las personas y funcionando como un componente crítico en la dinámica de agregación y dispersión dentro de estas sociedades. El alimento, por su parte, actúa como un factor ecológico detonante y promotor de la agregación. En el caso de Wulaia y la sociedad yagán, el varamiento de una ballena representaba el momento ideal para tal encuentro. El animal proporcionaba el alimento necesario para la reunión, la cual se veía reforzada por señales de humo y el posible inicio de rituales, hecho registrado en Wulaia por la Misión la Romanche a cargo de Louis Ferdidand Martial (Gusinde, 1986; Martial, 2005).

No es sorprendente que encontremos recurrencias entre el uso del espacio y la sociedad. Otros vínculos, hoy invisibles, arraigaban a la población a un lugar: rituales como el matrimonio y otros ritos de paso, mitos, recuerdos y memorias, así como la disponibilidad de recursos alimenticios y materiales para la fabricación de objetos. Todo ello incorporaba estos espacios en las rutas de navegación, hoy ya casi olvidadas.

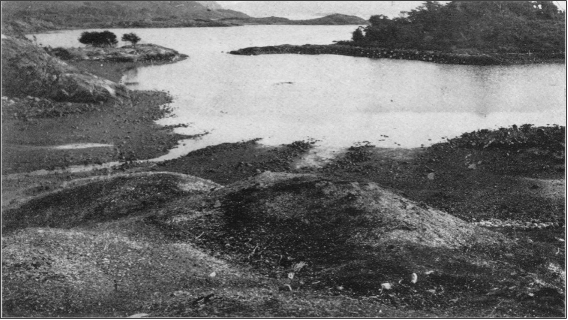

Conchales

Los conchales, también llamados concheros o shellmiddens, son un rasgo característico de la forma de vida humana en ambientes litorales costeros con la presencia abundante de recursos marinos en forma de “conchas”.

“Una caracterización bastante obvia de canchal o conchero es la que escribió Waselkov (1987:95): un sedimento cultural cuyo principal constituyente visible es conchilla […] Más importante aún: en esta clase de conchales las valvas suelen estar entremezcladas con huesos de animales terrestres, artefactos abandonados o a medio confeccionar, carbones y huellas de fogones”

Orquera y Piana 2000

Algunos moluscos, así como los huesos, se encuentran en los conchales de los antiguos campamentos por razones no culinarias, como por ejemplo para crear ornamentos, o los huesos de ballena para fabricar arpones y otros implementos (Orquera y Piana, 2000, 2001).

En el caso de Wulaia, hay una gran cantidad de conchales monticulares que ocupan intermitentemente una zona de hasta 200 m de ancho y 800 m de largo. Entre estos montículos, parcialmente degradados se encuentran objetos que dan cuenta de la ocupación y actividades que se desarrollaron, entre estos un arpón de base cruciforme que tiene una antigüedad de 5760±40 años AP (San Román, 2018). En la actualidad los conchales que encontramos a lo largo de la costa del Canal Murray se encuentran en grave peligro a causa de la afectación de distintos animales, entre ellos el cerdo, el castor y los vacunos. Sus afectaciones llegan a exponer múltiples materiales arqueológicos a la superficie afectando hasta 40 cm de las capas superficiales de los conchales.

Huesos de ballena

El registro arqueológico superficial ha dado alerta de la alarmante cantidad y abundancia de los conchales parcialmente destruidos por los cerdos o chanchos (Sus scrofa domestica) que campan en la zona. Mediante el incesante hoceo, han dejado al descubierto múltiples huesos de ballena, tanto en Caleta Wulaia como en los asentamientos inmediatamente aledaños en otras caletas protegidas.

En referencia a los huesos de ballena análisis químicos en lugares como Lanashuaia, dieron resultados novedosos. Se partía de la hipótesis de que en Lanashuaia los yaganes habían consumido ballena minke, pero los análisis biomoleculares confirmaron la presencia arqueológica de ballena de pico austral, ballena franca austral, ballena azul, ballena jorobada y ballena sei, proporcionando nuevas certezas sobre el rango de especies de cetáceos explotadas por la sociedad yámana (Evans et al., 2016). Futuros estudios deberán determinar las especies consumidas como alimento en Wulaia y las utilizadas en la producción de artefactos a partir de los huesos de ballena.

Árboles culturalmente modificados

En la zona costera se han producido distintos incendios intencionados que han modificado el bosque. En la bahía no se encuentran árboles culturalmente modificados (Stryd, 2001), es decir, aquellos con evidencias de modificaciones antrópicas por parte de las comunidades canoeras (Östlund et al. 2020; Zegers et al. 2020). Sin embargo, en el bosque costero, encontramos algunos ejemplares que sobrevivieron al fuego y presentan marcas evidentes de descortezamientos realizados para la fabricación de objetos por parte de estas comunidades. El más relevante de ellos mide 51 cm de ancho y más de 2 m de altura, y presenta señales claras de extracción de corteza. Futuros estudios podrán proporcionar fechas sobre este episodio.

Reflexiones

Es evidente que el sitio funcionó como un lugar de agregación social recurrente, al menos en momentos históricos, aunque el interrogante persiste sobre cuántos milenios tuvo uso activo. La abundancia de conchales y las grandes dimensiones de las áreas monticulares, así como las ocupaciones en las islas y caletas cercanas, sugieren que fue ampliamente utilizado a lo largo del tiempo. Sin embargo, la pregunta clave se encuentra en la recurrencia de su uso y las actividades sociales y rituales que se dieron. La diversidad que encontramos en los conjuntos arqueológicos tiene importantes implicaciones para entender los aspectos temporales, espaciales y sociales del uso y la ocupación del sitio.

Es fundamental explorar con mayor profundidad el conocimiento de sitios únicos como Wulaia y los conchales que encontramos en sus caletas aledañas para determinar con precisión la serie de ocupaciones recurrentes. También es necesario investigar más en el uso y explotación de las ballenas. ¿Qué marcas se encuentran en los huesos?, ¿qué especies de ballenas se explotaron en el lugar?, y si hubo múltiples eventos de consumo repetitivo a lo largo del tiempo, como conformaron este lugar como sitio agregación o incluso como aldea, cambiando así algunos de los paradigmas conocidos sobre las poblaciones nómadas.

A pesar de los datos presentados, está claro que siempre surgen más preguntas que respuestas, lo cual no debe sorprendernos, ya que el proceso de investigación está en constante evolución. Como conclusión de este modesto reporte debemos resaltar que es crucial proteger el patrimonio que se encuentra en la costa ya sea en forma de conchales, varaderos, corrales de pesca, marcas de descortezamiento y asegurar su conservación como un repositorio histórico-arqueológico. Esto no solo permitirá futuras investigaciones, sino también usos alternativos que integren en un sentido real, a comunidades, cultura, ciencia y arte, contribuyendo así a una mejor comprensión de las sociedades canoeras que habitaron estas regiones y a los futuros posibles que vendrán.

Bibliografía

Chevallay, D. 2016. Wulaia. Cronología. La matanza. Darwin en Tierra del Fuego. Extracto de Darwin. Extracto de Fitz Roy.

Conkey, M. W., Beltrán, A., Clark, G. A., Echegaray, J. G., Guenther, M. G., Hahn, J., Hayden, B., Paddayya, K., Straus, L. G., & Valoch, K. (2007). The Identification of Prehistoric Hunter- Gatherer Aggregation Sites: The Case of Altamira. 21(5), 609–630.

Evans, S., Briz i Godino, I., Álvarez, M., Rowsell, K., Collier, P., de Goodall, R. N. P., Mulville, J., Lacrouts, A., Collins, M. J., & Speller, C. (2016). Using combined biomolecular methods to explore whale exploitation and social aggregation in hunter-gatherer-fisher society in Tierra del Fuego. Journal of Archaeological Science: Reports, 6, 757–767. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2015.10.025

Fitz-Roy, R. (1839). Voyages of the Adventure and Beagle (Vol. 2). proceeding of the second expedition 1831-1836 under the command of Captain Robert Fitz-Roy. Henry Colburn, Great Marlborough Street.

Gusinde, M. (1986). Los Indios de Tierra del Fuego. Los yámana. Segunda parte: La vida económica: Vol. I. Centro Argentino de Etnología Americana.

Lee, R. B. 1979. The !Kung San: Men women, and work in a foraging society. Cambridge: Cambridge University Press.

Marsh, J. W., & Stirling, H. W. (1874). The story of Commander Allen Gardiner (Fourth Ed.). James Nisbet & Co.

Martial, L. F. (2005). Mision al Cabo de Hornos. La expedición científica francesa en la Romanche julio 1882-setiembre 1883. Zagier & Urruty Publications.

Martin, M. K. 1974. The foraging adaptation: Uniformity or diversity? Addison-Wesley Module in Anthropology 56.

Orquera, L. A., Piana, E. L. (2000). Composición de conchales de la costa del canal Beagle (Tierra del Fuego, República Argentina). Relaciones de La Sociedad Argentina de Antropología, 25(249–274).

Orquera, L. A., & Piana, E. L. (2001). Composición de conchales de la costa del canal Beagle (Tierra del Fuego, República Argentina)- segunda parte. Relaciones de La Sociedad Argentina de Antropología, XXVI, 345–368.

Östlund, L., Zegers, G., Cáceres Murrie, B., Fernández, M., Carracedo-Recasens, R., Josefsson, T., Prieto, A., & Roturier, S. (2020). Culturally modified trees and forest structure at a Kawésqar ancient settlement at Río Batchelor, western Patagonia. Human Ecology, 48(5), 585–597. https://doi.org/10.1007/s10745-020-00200-1

Power, X., & Salazar, D. (2020). Instrasite study of an archaic settlement with architecture on the coast of taltal, Atacama desert, northern Chile. Chungara, 52(2), 183–207. https://doi.org/10.4067/S0717-73562020005001201

San Román, M. (2018). Los arpones y armas de hueso de las colecciones del Museo Antropológico Martin Gusinde: Tecnología emblemática de la interacción entre humanos y el mar en el confín de América. Colecciones Digitales. Subdirección de Investigación Dibam. 1–21.

Serrano-Fillol, A. (2012). La Casa Stirling: Misiones anglicanas entre los yaganes de Tierra del Fuego. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo de Chile Santiago.

Stryd, A. H. (2001). Culturally Modified Trees of British Columbia Handbook (Issue March). Resources Inventory Committee.

Zegers, G., Fernández, M., Cáceres, B., Prieto, A., Carracedo, R., & Östlund, L. (2020). Reporte del hallazgo de árboles culturalmente modificados en bosques costeros de Nothofagus Betuloides (Mirb.) Oerst 1871 (Nothofagaceae) por pueblos canoeros de la Patagonia austral y Tierra del Fuego. Antropologías Del Sur, 7(13), 245–253. https://doi.org/10.25074/rantros.v7i13.1726